※本記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。

「ゲーミングPCを買いたいけど、どれを選べばいいのか分からない…」「自作PCって難しそう…」そう感じている人は多いと思います。

そこでこの記事では、2025年最新版の“15万〜30万円台で買えるおすすめゲーミングPC構成”を、初心者でも分かりやすく紹介します。

「自作」と「BTO(完成品)」の両方を比較しながら、目的や予算に応じた最適な選び方を解説していきます。

結論から言うと、2025年時点で最もコスパが良いのは「Ryzen 7 7800X3D + RX 9070」構成です。

フルHD〜WQHDゲーミングはもちろん、動画編集やVRにも対応できる万能構成。長く使える性能と拡張性を両立しています。

一方で、「とにかくコスパ重視で今すぐ遊びたい」ならBTOモデルを選ぶのもアリ。

この記事では、自作・BTOどちらを選んでも失敗しない構成を、価格帯別に丁寧に解説していきます。

読了後には、「自分の予算でどんな構成が組めるのか」「BTOと自作のどちらが向いているのか」がハッキリ分かるはずです。

それでは、2025年の最新トレンドを踏まえたゲーミングPC構成を順に見ていきましょう。

パソコン選びの前提知識|まず知っておきたい6つのポイント

ゲーミングPCを選ぶ前に、まず知っておきたいのが「どんなパーツがどんな役割をしているのか」という基本的な知識です。

難しい専門用語を全部覚える必要はありませんが、ここを押さえておくと、自作でもBTOでも“失敗しない選び方”ができるようになります。

① CPU(パソコンの頭脳)

CPUは「パソコンの頭脳」と呼ばれるパーツで、処理の速さを左右します。

ゲーミング用途ならAMD Ryzen 5/7やIntel Core i5/i7クラスが最もバランスの良い選択。

動画編集や配信など、ゲーム以外の用途も考えている場合は、コア数・スレッド数の多い上位モデルを選ぶとより快適です。

② GPU(グラフィックボード)

GPU(グラフィックボード)は、ゲーム映像の描画を担当するパーツです。

「ビデオカード」と呼ばれることもあり、性能が高いほど美しいグラフィックや高フレームレートでプレイできます。

ただしPCパーツの中でも最も高価な部類なので、ここにどれだけ予算を割くかが大きなポイントになります。

2025年時点では、RTX 5060〜5070 TiがフルHD〜WQHDゲーミングの主力クラス。

4KやVRを快適に楽しみたいなら、RTX 5080以上の上位モデルを検討してみましょう。

③ メモリ(作業スペース)

メモリは「作業机の広さ」に例えられるパーツで、容量が少ないと複数の処理を同時に行うときに重くなります。

2025年の基準では16GBが最低ライン、できれば32GBを推奨。

動画編集や3DCG制作、配信などを行う場合は、64GB以上を検討しても良いでしょう。

④ ストレージ(データの保管場所)

ゲームデータやアプリを保存するのがストレージです。

最近はSSD(特にNVMeタイプ)が主流で、HDDよりも読み書き速度が圧倒的に速く、起動時間やロード時間を大幅に短縮できます。

容量は最低でも512GB、余裕を持たせるなら1TB以上がおすすめです。

⑤ マザーボード(すべてをつなぐ土台)

マザーボードは、CPU・GPU・メモリ・ストレージ・電源など、すべてのパーツを“つなぐ土台”となるパーツです。

ゲームのフレームレートを直接上げるものではありませんが、互換性・拡張性・安定性に大きく影響します。

言い換えると、「パソコン全体の性格を決めるベース」とも言える存在です。

ただし、マザーボードは高価なものを選んでも性能が大きく上がるわけではありません。

コスパ重視で予算を抑えるなら、まずここから削るのがおすすめです。

安定動作と必要な端子が揃っていれば、ゲーミング用途では十分に性能を発揮できます。

チェックすべきポイントは以下の3つです。

- CPUソケット:対応するCPU世代を確認。将来のアップグレードを考えるなら特に重要。

- PCI-Expressのバージョン:GPUやSSDの転送速度に関わる部分。

- 拡張スロット・M.2スロット・USB端子:必要な数があるか、ネットワーク機能が十分かをチェック。

これらを確認しておくことで、あとから「新しいパーツが刺さらない」「端子が足りない」といったトラブルを防げます。

つまり、マザーボードは性能よりも“今と未来の両方を見据えた選び方”が大切なパーツです。

⑥ 電源・ケース・冷却(見落としがちな重要要素)

電源ユニットはパソコン全体を動かす“心臓”のような存在。

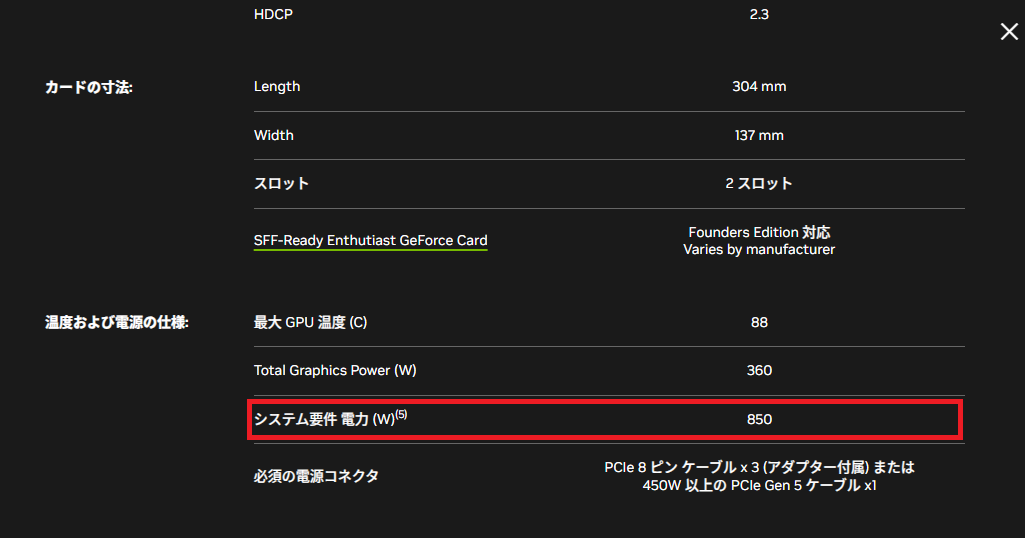

構成に合わせて650W〜850Wの80PLUS認証モデルを選ぶと安定性が高く、長期間安心して使えます。

電源はケース内の見えにくい位置に配置されるため、見た目よりも性能と保証期間を重視するのがポイントです。

メーカーによって保証期間が異なるため、できるだけ長期保証のものを選びましょう。

また、ケースのエアフロー(空気の流れ)やCPUクーラーの性能も、静音性や温度管理に大きく影響します。

特に夏場は熱による性能低下(サーマルスロットリング)を防ぐためにも、冷却性能を軽視しないことが大切です。

これらのパーツはすべて連動して動作するため、どれか一つが極端に弱いと全体の性能を活かせません。

つまり「バランスよく選ぶこと」こそが、ゲーミングPC選びで最も重要なポイントです。

Macでゲームはできないの?

「AppleのMacでもゲームはできるの?」という質問をよく聞きます。

結論から言うと、一部の軽めのゲームならプレイ可能ですが、本格的なゲーミングには不向きです。

そもそも、人気タイトルの多くがMacOSに対応していないことが大きな理由です。

また、Macはもともと映像制作や音楽制作など、クリエイティブ作業に最適化された設計になっており、ゲーム向けGPUは搭載されていません。

メモリ構造やグラフィック処理の仕組みもWindowsマシンとは異なるため、最新3Dゲームや高負荷タイトルの動作には不向きです。

さらに、Windows専用タイトルが多く、Steamなどのプラットフォームでも対応ゲーム数に大きな差があります。

Macで遊べるゲームは限られており、設定の自由度も低めです。

そのため、ゲームをメイン目的にするならWindowsベースのゲーミングPC一択。

Macはあくまで「制作向けPC」として考えるのが現実的です。

CPUの選び方|ゲーム性能を左右する“頭脳”をどう選ぶ?

ゲーミングPCにおいて、CPUは“頭脳”の役割を担う最重要パーツのひとつです。

とはいえ「どれを選べばいいの?」「RyzenとIntelって何が違うの?」と迷う人も多いはず。

ここでは、2025年の最新事情を踏まえて初心者が失敗しないCPU選びのポイントを解説します。

① まずは用途を明確にしよう

CPUを選ぶときに一番大切なのは、「何に使うか」を明確にすることです。

例えば、Apexや原神、VALORANTなどのeスポーツ系タイトルが中心なら、6コア12スレッド程度のCPUで十分に快適にプレイできます。

一方で、動画編集や3DCG制作、同時配信なども行うなら、8コア16スレッド以上のCPUを選ぶのがおすすめです。

「コア」と「スレッド」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、実はイメージは簡単です。

コアは「作業をする人(エンジン)」の数、

スレッドは「その人が同時にこなせる仕事の数」だと思ってください。

つまり、コアやスレッドが多いほど、一度に処理できる量が増える=マルチタスクに強くなります。

ゲームだけを遊ぶなら6コアでも十分ですが、録画や配信を同時に行うとCPUに負荷がかかります。

そのため、編集・配信・マルチタスクを考えているなら8コア以上のRyzen 7シリーズなどを選ぶと安心です。

簡単にまとめると、

「コア・スレッド数=同時にできる作業の多さ」です。

自分がどんな用途でPCを使いたいかを最初に決めることで、必要な性能が自然と見えてきます。

② AMDとIntel、どっちを選ぶ?

2025年現在、CPUの主な選択肢はAMD RyzenシリーズとIntel Coreシリーズの2つです。

それぞれに特徴がありますが、ここではRyzen系をおすすめします。

- AMD Ryzen: コスパが良く、発熱が少なめ。Ryzen7 5700XやRyzen7 7800X3Dは特にゲーミング性能が高評価。

- Intel Core: 高クロックでシングル性能が強く、動画編集や同時処理に強い。Core i5-14600KやCore i7-14700Kが人気。

かつては「安定のIntel、価格のRyzen」と言われていましたが、現在はその印象が逆転しつつあります。

Intelの第14世代CPUでは、一部モデルで高発熱・高負荷時の不安定さが報告されています。

一方、Ryzenは全体的に安定志向で、長時間のプレイや配信でも安心して使えるという評価が増えています。

特にRyzen 7 7800X3Dと、Ryzen7 9800X3Dは、3D V-Cache技術によりゲーミング性能が非常に高く、価格・発熱・安定性のバランスが取れた“鉄板モデル”です。

初心者が長く快適に使いたいなら、まずRyzen系から検討してみるのがおすすめです。

③ 型番の見方を覚えると理解が深まる

CPUの名前(型番)には、実はしっかりとした意味が隠されています。

最初は記号や数字の羅列に見えますが、慣れてくると“どのくらいの性能か”が一目で分かるようになります。

Ryzenシリーズの型番の見方

例:「Ryzen 7 7800X3D」

- Ryzen 7: グレードを表します。数字が大きいほど高性能で、Ryzen 5(中級)< Ryzen 7(上位)< Ryzen 9(最上位)という関係です。(古い世代にはRyzen3もありましたが、ここでは割愛します)性能を意識するならRyzen 7またはRyzen 9世代を選びましょう。

- 7800: 世代と性能クラスを示す数字です。前半の「7」は世代(7000番台=第7世代)、後半の「800」は性能帯を表します。性能帯はおおむね「600」「700」「800」「900」「950」となっており、数字が大きいほど性能も価格も高くなります。上記のグレードと対応しており、「600」以下なら「Ryzen5」、「700」と「800」なら「Ryzen7」、「900」以上なら「Ryzen9」となっています。

- X: 高クロック・高性能版の印。無印モデルより処理速度が高く、ゲーミングにも向いています。

- 3D: 「3D V-Cache」技術を搭載したゲーミング特化モデル。キャッシュ容量が大きく、フレームレート性能に優れます。

つまり、「Ryzen 7 7800X3D」は第7世代の上位モデルで、ゲーミング向け高性能タイプという意味になります。

例えば「Ryzen 5 9600」であれば、第9世代の性能控えめなモデルということですね。

Intel Coreシリーズの型番の見方

例:「Core i7-14700K」

- Core i7: グレードを表します。i3(入門)< i5(中級)< i7(上位)< i9(最上位)です。

- 14: 第14世代を意味します。世代が新しいほど、電力効率や機能が改善されています。

- 700: 同じ世代内での性能ランク。数字が大きいほど上位モデルです。

- K: オーバークロック(性能チューニング)対応モデル。冷却環境に余裕がある中〜上級者向け。ほかにも「F」(内蔵GPUなし)や「KS」(高クロック版)といった派生モデルもあります。

つまり、「Core i7-14700K」は第14世代の上位クラスで、オーバークロックにも対応する高性能モデルという意味になります。

なお、Intelの最新世代CPUであるCore Ultraシリーズも、表記の仕方が少し変わっただけで基本的な見方は同じです。

型番を読み解けるようになると、レビューサイトや比較記事を読むときに理解がぐっと深まります。

数字と記号の並びには「世代」「性能ランク」「用途」のヒントが隠れているので、選ぶ際はぜひ注目してみましょう。

④ CPUは“単体性能”より“バランス”が大事

初心者がやりがちなのが、「CPUだけ最上位を選ぶ」こと。

しかし、実際にはGPU(グラボ)とのバランスが取れていないと性能を活かせません。

たとえば、RTX 4060クラスにRyzen 9を組み合わせるとオーバースペック気味です。

限られた予算の中では、CPUよりもグラボやSSD、電源にお金を回した方が体感的に快適です。

⑤ 迷ったら「Ryzen7 7800X3D」で間違いなし

2025年時点でのおすすめは、ゲーミング用途ならRyzen 7 7800X3D一択です。

省電力かつ安定性が高く、ほぼすべてのゲームを快適にプレイ可能。

今後3〜5年の長期使用を考えても、非常にコスパの高い選択です。

もちろんIntelも強力な選択肢ではありますが、冷却やチューニングにやや手間がかかる点を考慮すると、初めての自作PCや安定重視のゲーミングPCにはRyzen系が最もおすすめです。

マザーボードの選び方|すべてのパーツをつなぐ“PCの土台”

マザーボードは、CPU・GPU・メモリ・ストレージ・電源など、すべてのパーツをつなぐ基盤となる重要なパーツです。

性能を直接上げるパーツではありませんが、互換性・拡張性・安定性の3つを決める“PCの心臓部”といっても過言ではありません。

① チップセットとは?世代や機能を決める“頭脳的存在”

マザーボードを選ぶ上で最も重要なのがチップセットです。

チップセットは「どのCPUに対応しているか」「どんな機能が使えるか」を決める要となる部分で、CPUメーカー(AMD/Intel)ごとに世代が分かれています。

簡単に言えば、CPUの土台+機能セットのようなもので、

上位チップセットほどPCIe(拡張スロット)やUSBポート、オーバークロック機能などが充実しています。

AMDマザーボードの主なチップセット(2025年時点)

- A〇20:エントリー向け。必要最低限の構成で安く組みたい人におすすめ。

- B〇50:ミドルクラス。価格と機能のバランスがよく、最も人気の高い万能タイプ。

- X〇70:ハイエンド向け。PCIe 5.0対応や豊富なM.2スロットを備え、拡張性・安定性ともにトップクラス。

AMDの魅力は、チップセット間の互換性が広いことです。 上記の〇の部分にはチップセットの世代の番号が入ります。

ここでCPUとマザーボードの世代対応を間違えるとPCが起動しません。 例えば、Ryzen 5000番台と7000番台ではソケット形状(CPUの形)が異なるため、そもそも物理的に取り付けることができません。

Ryzen 5000番台(AM4ソケット)のCPUを使う場合は、B550やA520など「500番台」マザーボードを使用します。

一方、Ryzen 7000番台以降(AM5ソケット)のCPUを使う場合は、B650やX870といった「600番台」以降のマザーボードが必要です。

また、少しややこしいのが「Ryzen 9000番台」と「600番台マザーボード」の関係です。 9000番台CPUは7000番台と同じAM5ソケットを採用しているため、理論上はB650やX670などの600番台マザーボードにも装着できます。 しかし、初期に製造された600番台マザーボードは9000番台を“知らない”状態で出荷されており、そのままではCPUを認識できず、PCが起動しないケースがあります。

この場合は「BIOSアップデート」を行えば簡単に解決できますが、初心者には少しハードルが高い作業です。 そのため、Ryzen 9000番台のCPUを使うなら、最初から800番台マザーボードを選ぶか、 または最近出荷された600番台(BIOS更新済みモデル)を選ぶようにしましょう。 販売店の商品ページや店頭で「Ryzen 9000対応」と明記されているかを確認するのが確実です。

まとめると、Ryzen9000番台CPUなら、800番台のマザーボード、7000のCPUなら600か800のマザーボード、5000のCPUなら500のマザーボードを購入すると安全です。

Intelマザーボードの主なチップセット(第14世代対応)

- H〇10:入門モデル。コスト重視だが、拡張性は最低限。

- B〇60:ミドルクラス。ゲーミング・編集用に最もバランスが良い。

- Z〇90:ハイエンド。オーバークロック対応&拡張性最強クラス。

Intelはチップセットごとの機能差が大きく、オーバークロックをしたいならZシリーズ一択です。 ただし、Bシリーズでも十分高性能で、コスパ重視ならB〇60が人気です。

Intelマザーボードを選ぶ際の最重要ポイントは「対応ソケット」と「チップセットのグレード」です。 現在の第12〜14世代CPUはLGA1700ソケットを採用しており、H610/B660/B760/Z690/Z790が対応しています。

ただし、Ryzenと同様に世代が異なるCPUとマザーボードを組み合わせると起動しない場合があります。 特に、初期のマザーボードは、第13世代以降のCPUを認識できない可能性があります。が、14世代CPUが発売されたのが2023年の10月で、もう2年以上も前なので、B760やZ790などの700番台を選べば、基本的に問題ないと思われます。

Ryzen も intel も、万が一認識できない場合、BIOSアップデートを行えば対応できます。初心者の方には少し難しいかもしれませんが、手順自体は簡単で、丁寧に解説しているサイトもあるので、それを見ながら行えば問題ないかと思います。 ただし、BIOS更新ファイルのダウンロードには、正常に動作するPCが必要なため、最初の一台を用意している場合は注意が必要です。

② マザーボードを選ぶときに注目すべきポイント

- ソケットの種類:CPUとマザーボードの対応が最重要。

AMDなら「AM5」、Intelなら「LGA1700」が主流です。 - フォームファクタ(サイズ):ATX・MicroATX・Mini-ITXなど。ケースの大きさに合わせて選びましょう。

- 拡張スロット:GPUやSSDを増設したい人は、M.2スロットやPCIeスロットの数を確認。

- メモリスロット:16GB×2で使うなら4スロットあるモデルが便利。

- 電源フェーズ数:CPUへの電力供給の安定性に影響。ハイエンド構成では多いほど安心。

これらを押さえておけば、相性トラブルや拡張性の不足で後悔することはほとんどありません。

③ 迷ったら「B〇50」か「B〇60」が定番の選択肢

2025年時点でのおすすめは、AMDならB〇50、IntelならB〇60です。

どちらも価格・機能・安定性のバランスが良く、初めての自作でも安心。 将来的なパーツアップグレードにも十分対応できます。

マザーボードは「見た目が地味だから後回し」にされがちですが、実はPC全体の安定性と寿命を左右するパーツです。 信頼できるメーカー(ASUS/MSI/ASRockなど)から選びましょう。

GPUの選び方|映像処理を担う“グラフィックの心臓”

ゲームや映像を美しく滑らかに表示するために欠かせないのがGPU(グラフィックボード)です。

CPUが“頭脳”なら、GPUは“映像を描く腕”のような存在。

ゲームの快適さを決めるパーツと言っても過言ではありません。

① GPUは「NVIDIA」か「AMD」から選ぶのが基本

2025年現在、主流のGPUブランドはNVIDIA(エヌビディア)とAMD(エーエムディー)の2社です。ちなみにAMDはCPUで紹介したRyzenを製造している会社です。

どちらも優れた製品を展開していますが、それぞれに明確な特徴があります。

- NVIDIA: 安定性と互換性が高く、ゲーム最適化が進んでいる。

「DLSS(AIによる高画質化)」や「RTXレイトレーシング」などの独自機能が強み。 - AMD: 同価格帯でVRAM(映像メモリ)容量が多いことが多く、映像編集や配信にも強い。

コスパ重視のユーザーに人気が高い。

つまり、「最新のグラフィック表現を体験したい」「レイトレーシング対応ゲームを遊びたい」ならNVIDIA。

「コスパ重視」「VRAM多めで動画編集にも使いたい」ならAMDを選ぶのが基本方針です。

CPUとGPUのメーカーの組み合わせに制約はありません。「Ryzen CPU だから AMDのGPU じゃないとダメ」のようなことはないので、予算と性能を吟味して、自分に合うものを購入しましょう。

また、AI生成や機械学習などを触ってみたい方は、CUDAやTensorRTといったNVIDIA独自技術を利用できるため、NVIDIA GPUを選ぶのが必須です。

② NVIDIA RTX 5000番台は性能向上より価格アップ傾向

最新のNVIDIA RTX 5000番台は性能が着実に向上していますが、価格に対して伸び幅が小さいという声もあり、全世代の4000番台が人気でした。しかし、製造終了に伴い在庫が枯渇、希少性から価格が上昇するという事態になっており、結果的に5000番台の方が安いという事態となっています。

RTXシリーズの強みは、AIによるフレーム補間技術「DLSS 3」や、リアルな光の反射を再現する「レイトレーシング」対応。

特にDLSS対応タイトルでは、フレームレートが1.5〜2倍に向上することもあり、映像の滑らかさは圧倒的です。

昔から「NVIDIAは偶数番台を買え」という言葉があるように、価格と性能のバランスは世代ごとに変わります。

急ぎでなければ、次世代のRTX 6000番台の登場を待つのもひとつの選択肢です。

③ AMD Radeon RX 9000番台は高コスパで注目

一方のAMD Radeon RX 9000番台は、同価格帯のNVIDIA製GPUよりもVRAM容量が多いのが特徴。

そのため、高解像度テクスチャを多用するゲームや、動画編集・3Dレンダリングといった用途でも非常に有利です。

また、消費電力あたりの性能(ワットパフォーマンス)が高く、長時間のプレイや配信でも安定して動作します。

「価格を抑えつつ快適に遊びたい」「静音・省エネで運用したい」という人には、RX 7800 XT や RX 9070シリーズが狙い目です。

AMDの最高峰はRX 9070XTとRX 7900XTXです。Nvidiaでいうと5070 ti以上5080未満といった性能です。

④ 本格派ならRTX 5090が最強クラス

性能だけを追求するなら、やはりNVIDIA RTX 5090が現状ぶっちぎりのトップです。

4K・8Kゲーミング、AI生成、3D制作など、どんな負荷にも余裕で対応できます。

ただし価格も非常に高く、GPU単体で40万円以上になることも珍しくありません。

「将来的にも妥協したくない」「最高のグラフィック環境でプレイしたい」という人にはおすすめですが、

コスパ重視なら一歩下のRTX 5070 Ti/RTX 5080クラスが現実的です。

また、2026年前半には“5000番台のSuperモデル”の登場が噂されています。

Superモデルというのは、既存モデルをベースにクロック数の引き上げ・CUDAコア数やVRAM容量の増加などを行い、性能をワンランク引き上げた改良版のこと。

前世代の4000番台では、RTX 4070 Ti Superが価格と性能のバランスが非常に優れたグラボとして人気を集めました。

そのため、5000番台のSuperモデルがどのような進化を遂げるのか、今後の発表にも注目が集まっています。

⑤ Intel Arcシリーズはまだ様子見

Intelも「Arc」シリーズとして独自GPUを展開していますが、現時点ではゲーミング用途にはまだ成熟していません。

ドライバの最適化や対応タイトルの少なさなどが課題となっており、コスパ・安定性の面でNVIDIAやAMDには及びません。

将来的なアップデートに期待はありますが、2025年時点ではNVIDIAまたはAMDのどちらかを選ぶのが安心です。

まとめると、

・最先端機能と安定性を求めるなら NVIDIA RTXシリーズ

・コスパ重視・編集用途にも使いたいなら AMD Radeonシリーズ

これが2025年の基本構図と言えます。

PCケースの選び方|サイズ・冷却・デザインをバランス良く

PCケースは、すべてのパーツを収納する“外枠”であり、見た目だけでなく冷却性能や組みやすさにも直結する重要なパーツです。 サイズや内部構造を間違えると、「グラボが入らない」「ケーブルが詰まって熱がこもる」といったトラブルも起きやすくなります。

① ケースサイズ(フォームファクタ)の違いを理解しよう

PCケースには、マザーボードの規格(フォームファクタ)に合わせたサイズがあります。 代表的な3種類を押さえておきましょう。

- フルタワー:大型ケース。拡張性抜群で、複数のGPUや大型水冷クーラーを搭載可能。静音性・冷却性を重視するハイエンド構成向け。

- ミドルタワー:最も人気のサイズ。ATX/MicroATX両対応で、見た目と実用性のバランスが良い。

- Miniタワー/Mini-ITX:省スペース重視。コンパクトでおしゃれだが、パーツ選びに制約が多く、上級者向け。

初めて自作する人は、ミドルタワーケースを選ぶのがもっとも無難です。 ATXマザーボードが使え、グラボのサイズにも余裕があり、配線作業もしやすいため失敗しにくい構成です。

② 冷却性能とエアフローも忘れずにチェック

ケース選びで軽視されがちなのがエアフロー(空気の流れ)です。 特に夏場や高性能GPUを使う構成では、通気性の悪いケースだと熱がこもって性能低下を招きます。

- フロントとトップに吸気・排気ファンを搭載できるか確認

- ガラスパネルよりもメッシュフロントの方が通気性は高い

- 水冷クーラーを使うならラジエーター対応サイズ(240mm/360mmなど)も要チェック

見た目重視のケースも多いですが、冷却性能と静音性のバランスを考えるのが長期的に安心です。

③ 定番&信頼できるPCケースメーカー

ケース選びに迷ったら、まずは実績のあるメーカーから選ぶのがおすすめです。 どのメーカーも品質が高く、内部設計がしっかりしているため、初心者でも組みやすいのが特徴です。

- Fractal Design(フラクタルデザイン)

北欧スウェーデン発のメーカーらしく、インテリアに馴染むデザインが大きな特徴。

代表作のDefineシリーズは高級感のあるマット仕上げで静音パネルを採用し、唯一無二なデザインのNorthシリーズも人気。 PCらしくない見た目のケースが多いため、部屋のインテリアにこだわっていて、それを壊したくない方に最適です。

→ Fractal Designのケースを見る

- NZXT(エヌズィーエックスティー)

洗練されたデザインとLEDライティングが魅力のブランドで、YouTubeで見る白PCは大抵このメーカーのケースを使用していると思います。

H5 FlowやH7 Eliteなど、強化ガラス+高い組みやすさで初心者にも人気。 専用ソフト「CAM」でRGBライティングを統一制御でき、スタイリッシュなデスク環境を作りたい人におすすめ。

→ NZXTのケースを見る

- Lian Li(リアンリー)

台湾の老舗メーカーで、アルミ素材を活かした高級感ある外観と内部レイアウトの美しさが特徴。

特にO11 Dynamicシリーズは世界的に人気が高く、カスタム水冷構成にも最適。 ガラス2面構成で、見た目にこだわる上級者ビルダーにも選ばれています。

→ Lian Liのケースを見る

- Corsair(コルセア)

ゲーマー御用達のブランドで、冷却効率とデザイン性を両立。

「iCUE」対応でファン・LEDを一括制御でき、4000D/5000D Airflowなどは高い人気を誇ります。 高性能PCを安定運用したい人にぴったりです。

→ Corsairのケースを見る

- Thermaltake(サーマルテイク)

大胆なデザインと高い拡張性で知られるブランド。

「Core」「View」シリーズは水冷や大型GPUにも対応し、自由度の高い構成が可能。 個性的な見た目を求める人や、配線にこだわる上級者にもおすすめ。

→ Thermaltakeのケースを見る

- ZALMAN(ザルマン)

韓国発のメーカーで、静音・冷却のバランスを重視した設計が魅力。

「S5」「Z10」「P50」など、標準でファンを複数搭載したコスパ良好なモデルが多く、 落ち着いたデザインでオフィス用途や静音PCにも最適です。

→ ZALMANのケースを見る

- ANTEC(アンテック)

アメリカの老舗ブランドで、堅牢な構造と安定した品質が魅力。

「P10」「DF700 Flux」など、静音性とエアフローを両立した定番モデルを多数展開。 シンプルで長く使えるケースを探している人におすすめ。

→ ANTECのケースを見る

- Cooler Master(クーラーマスター)

CPUクーラーや電源でも有名な総合メーカー。

「MasterBox」「NR200」など、小型から大型までラインナップが幅広く、空冷・水冷どちらにも強い構造が魅力。 エアフロー重視で安定した冷却を求める人に最適です。

→ Cooler Masterのケースを見る

いずれのメーカーも、Amazon・パソコン工房・ツクモ・arkなどの通販サイトで簡単に入手可能です。 特にFractal DesignやNZXTはレビュー数が多く、初めての自作PCにも選びやすいブランドです。

また、購入前には必ずマザーボードのサイズ・GPUの長さ・CPUクーラーの高さ・電源サイズ(ATX/SFX)を確認しましょう。 ケースによっては、ハイエンドGPU(例:RTX 5090など)が物理的に入らない場合もあります。

BTOと自作、どっちがいい?それぞれのメリット・デメリットを徹底比較!

ゲーミングPCを買うとき、多くの人が迷うのが「BTOパソコンにするか」「自作PCにするか」。

どちらにも明確なメリットとデメリットがあるため、用途や性格に合わせて選ぶのが大切です。

① BTOパソコン(完成品)の特徴

BTO(Build To Order)とは、メーカーやショップがあらかじめ組み立て・動作確認を行い、希望に応じて構成をカスタマイズできる“半オーダーメイド型”のPCです。

▼ BTOのメリット

- 組み立て不要で届いたらすぐ使える

- パーツの相性保証・動作確認済みで安心

- メーカー保証やサポートが充実している

▼ BTOのデメリット

- パーツの選択肢が限られており、マザーボードや電源などが固定の場合も多い

- 同等スペックの自作より1〜3万円ほど割高になることがある

- アップグレードや交換時に分解しづらい構造の製品もある

つまり、「すぐに使いたい」「サポート重視」「組み立てが不安」という人にはBTOが最適です。

代表的なBTOメーカーには、ドスパラ(GALLERIA)やマウスコンピューター、FRONTIER、STORMなどがあります。

② 自作PCの特徴

自作PCとは、CPU・GPU・マザーボード・電源などのパーツを自分で選んで組み立てる方法です。

構成の自由度が高く、パーツ1つ1つにこだわりたい人に人気です。

▼ 自作のメリット

- 同等性能ならBTOより安く構築できる(中間マージンがない)

- デザイン・冷却・RGBライティングなどを完全に自分好みにできる

- トラブル時に仕組みを理解でき、パーツ交換も柔軟に行える

▼ 自作のデメリット

- パーツ選定・組み立ての知識が必要(最初は時間がかかる)

- 相性問題・初期不良などは自己責任で対応する必要がある

- サポートがなく、トラブル時は自力で原因を特定する必要がある

ただし、最近ではYouTubeやブログで丁寧な組み立て手順が公開されているため、初心者でも構成例を参考にすれば十分に自作可能です。

特にRyzen系CPUはマザーボードやクーラーとの相性情報が豊富で、初めての自作にも向いています。

自作PC よくある疑問(FAQ)

Q1. 自作PCって難しい?初心者でもできる?

A. 最近はパーツの互換性や組み立てのしやすさが向上しており、初心者でも十分挑戦できます。YouTubeやブログでの解説も充実しているので、基本を押さえれば問題ありません。

Q2. グラボ(GPU)って必須?

A. ゲームや動画編集、3Dモデリングをするなら必須です。一方、Web閲覧やOffice作業だけなら、CPU内蔵のグラフィックス機能でも問題なく、わざわざデスクトップPCでなくてもノートPCで対応可能です。

Q3. 電源ユニットはどれくらいの容量が必要?

A. ゲーミングPCなら最低でも650W〜750W程度が目安です。グラボやCPUが高性能になるほど消費電力も増えるため、将来の拡張も見越して余裕のある容量を選ぶのがおすすめです。電源容量計算といったサイトがありますが、あれは過剰な容量をおすすめしてくることがほとんどです。基本的には採用するGPU(グラフィックボード)の製品ページに書いてある必要電源容量を目安に、余裕を持ちたいなら+100Wの電源を採用するとよいでしょう。

Q4. 初めて作るときに特に注意すべきことは?

A. 静電気対策、パーツの向きの確認、ケーブルの差し忘れに注意しましょう。特にCPUとマザーボードの取り付けは慎重に行ってください。

Q5. 例えば、同じ RTX 5070 なのに、ASUSやMSIなどいろんなブランドがあるのはなぜ?

A. NVIDIAやAMDはGPUの設計元で、ASUSやMSI、GIGABYTEなどはそれを基に製品化しているメーカーです。イメージとしては、androidスマホを想像してみてください。SONYやSamsungなどがバッテリーやディスプレイなどを設計し、XperiaやGalaxyといった名前で販売しています。どれも根本は「androidスマホ」のため、操作方法などは基本同じですが、良いカメラを搭載する、とにかく安くするなど、機種ごとに様々な工夫を凝らして差別化をしています。

GPUも同じような感じで、メーカーごとに冷却性能・静音性・デザイン・サイズ・価格に違いがあり、ニーズに応じて選べるようになっています。性能に大きな差はありませんので、デザインや価格を目安に気に入ったものを選ぶとよいでしょう。

Q6. ゲーミングPCだけでゲームできるの?

A. PCにはノートPCとデスクトップPCの二つの種類があります。デスクトップPCの場合は「モニター・マウス・キーボード」などの周辺機器が別途必要です。

ここまでの比較を踏まえたうえで、次は価格帯別におすすめの自作構成を紹介していきます。

「15万円台で快適なゲーミングPCを作るなら?」「20万円でどこまで性能を伸ばせる?」といった疑問に、具体的なパーツ構成で答えていきます。

※掲載している価格はすべて2025年5月時点の目安です。購入時期によって前後する場合があるため、最新の販売情報を必ずチェックしてください。

15万円で組むゲーミング自作PC構成(2025年版)

まずはエントリー向けの構成です。フルHD解像度での軽めのゲーム(Apex、Valorant、Minecraftなど)であれば、快適に動作します。

| パーツ | 製品 | 価格目安 |

|---|---|---|

| CPU | AMD Ryzen 5 5700X | 約26,000円 |

| GPU | Radeon RX 6600 | 約35,000円 |

| マザーボード | B550チップセット搭載 MicroATX | 約11,000円 |

| メモリ | DDR4 16GB (8GB×2) | 約6,000円 |

| ストレージ | SSD 500GB | 約6,000円 |

| 電源 | 650W 80PLUS Bronze | 約8,000円 |

| ケース | MicroATX対応ケース | 約5,000円 |

| OS | Windows 11 Home | 約16,000円 |

この構成なら、パーツ価格をしっかり抑えることで税込み15万円以内に収まります。

グラボにRadeon RX 6600を採用することで、1080p環境では十分なフレームレートが出せるほか、消費電力も控えめ。初心者にも扱いやすいバランス構成です。

20万円で組むゲーミング自作PC構成(2025年版)

1440p高設定や一部タイトルの4Kゲームにも挑戦できる構成。動画編集や配信など、ゲーム以外の用途にも対応できるスペックです。

| パーツ | 製品 | 価格目安 |

|---|---|---|

| CPU | AMD Ryzen 5 7600 | 約35,000円 |

| GPU | GeForce RTX 5070 | 約110,000円 |

| マザーボード | B650 チップセット搭載 MicroATX | 約12,000円 |

| メモリ | DDR5 32GB (16GB×2) | 約12,000円 |

| ストレージ | SSD 1TB(Gen4 NVMe) | 約10,000円 |

| 電源 | 750W Bronze | 約9,000円 |

| ケース | MicroATX対応ケース | 約5,000円 |

| OS | Windows 11 Home | 約16,000円 |

RTX 5070は最新世代でありながら、省電力かつ高性能を両立したバランス型GPU。たいていのゲームが快適に動作します。重めのゲームも描画設定を変更すれば問題なく動作するでしょう。Ryzen 5 7600はマルチスレッドにも強く、動画編集や配信との相性も良好。メモリは32GBを採用し、ゲームと同時に配信や録画もストレスなくこなせます。

25万円で組むゲーミング自作PC構成(2025年版)

高リフレッシュレートの1440p環境や、設定次第では4Kゲームも快適に動作するハイスペック構成。配信や動画編集もストレスなく行えるバランス型です。

| パーツ | 製品 | 価格目安 |

|---|---|---|

| CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D | 約65,000円 |

| GPU | GeForce RTX 5070 | 約110,000円 |

| マザーボード | B650 チップセット搭載 MicroATX | 約12,000円 |

| メモリ | DDR5 32GB (16GB×2) | 約12,000円 |

| ストレージ | SSD 1TB(Gen4 NVMe) | 約10,000円 |

| 電源 | 850W 80plus GOLD | 約15,000円 |

| ケース | MicroATX対応ケース | 約5,000円 |

| OS | Windows 11 Home | 約15,000円 |

| CPUクーラー | 空冷クーラー | 約3,000円 |

20万円の構成からCPUと電源をアップグレートした構成です。Ryzen 7 7800X3Dはゲーム向けCPUとして非常に高評価で、3D V-Cache技術により多くのゲームで高フレームレートを実現。RTX 5070 と組み合わせることで、快適なWQHD〜4K環境を構築可能。電源は余裕のある850Wを採用し、将来的なアップグレードにも対応できる設計です。Ryzen 7 7800X3DにはCPUクーラーが付属しないので、忘れずに購入してください。

30万円で組むゲーミング自作PC構成(2025年版)

4K解像度やVR環境、AAAゲームを高設定で快適に楽しみたい方に向けたハイエンド構成です。配信やクリエイティブ用途も快適にこなせる1台に仕上がります。

| パーツ | 製品 | 価格目安 |

|---|---|---|

| CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D | 約65,000円 |

| GPU | Radeon RX 9070 XT | 約140,000円 |

| マザーボード | B650 チップセット搭載 ATX | 約24,000円 |

| メモリ | DDR5 32GB (16GB×2) | 約14,000円 |

| ストレージ | SSD 1TB(Gen4 NVMe) | 約10,000円 |

| 電源 | 850W 80plus GOLD | 約15,000円 |

| ケース | ATX対応ケース(高冷却・静音設計) | 約13,000円 |

| OS | Windows 11 Home | 約16,000円 |

| CPUクーラー | 空冷クーラー | 約6,000円 |

RX 9070 は、4KゲーミングやVRコンテンツでも高フレームレートを叩き出すモンスター級のGPUです。CPUはRyzen 7 7800X3Dを引き続き採用し、ゲーミング性能とマルチタスク処理を両立します。予算も少し余裕をもって使用できるので、見た目にもこだわり、パーツを白色で統一し、流行りの白PCを組むことなども可能です。

まとめ

この記事では、価格帯別の自作構成例と、自作が不安な方へのBTOおすすめを紹介しました。自作ならではの楽しみと拡張性がある一方で、BTOならではの安心感と手軽さもあります。あなたの用途やスキルに合わせて、理想のゲーミング環境をぜひ手に入れてください!